La lunga lotta degli hibakusha per un mondo senza bombe atomiche

A settantanove anni dal bombardamento nucleare su Hiroshima e Nagasaki l'associazione dei sopravvissuti, la Nihon Hidankyō, vince il premio Nobel la Pace.

È un martedì sera di fine agosto, le previsioni danno pericolo maltempo per il giorno dopo per via del tifone Shanshan che dalla prefettura di Kagoshima sta risalendo verso nord, in direzione di Hiroshima.

Alla base della Cupola della bomba atomica, uno sparuto gruppo di manifestanti sta tenendo un presidio in sostegno al popolo palestinese. Sui cartelli che tengono in mano e che hanno disposto a terra, si leggono le frasi che hanno unito le diverse proteste in giro per il mondo per chiedere il cessate il fuoco su Gaza: “Free Palestine”, “Stop bombing Gaza”, “Uccidere i bambini è un crimine di guerra”.

Ogni giorno, intorno alle 18, una dozzina di persone si danno appuntamento al Memoriale della Pace per esprimere il proprio dissenso per una guerra su Gaza che sta provocando la morte di civili innocenti. Se ne contano almeno quarantamila, ma è plausibile che siano molte di più.

Nel corso dell’ultimo anno ho seguito diverse manifestazioni per la Palestina, e ancora numerose immagini sono arrivate dalle città nel resto d’Europa, Stati Uniti o Asia. Eppure, l’immagine che si staglia davanti a me è dirompente, senz’altro eccezionale.

È impressionante vedere quel gruppo di persone, composto probabilmente dai nipoti di chi quasi ottant’anni fa è stato testimone del momento più oscuro della storia dell’umanità, organizzare quotidianamente per mezz’ora al giorno un sit-in proprio sotto quella cupola.

Gli hibakusha (lett. coloro che sono stati colpiti dalla radioattività) hanno spesso definito la tragedia atomica un’esperienza «al di là delle parole» (gengo ni zessuru).

Benvenuti e benvenute alla puntata #22 di Japanica.

Il Premio Nobel per la Pace alla Nihon Hidankyō

“Ho dovuto darmi un pizzicotto sulle guance per esserne veramente sicuro. Ho pensato subito a chi sta lottando per una pace a Gaza, loro se lo sarebbero meritato. Le immagini dei bambini con i volti coperti di sangue mi ricordano il Giappone di ottant’anni fa”, ha raccontato Mimaki Toshiyuki, uno dei membri più longevi della Nihon Hidankyō in conferenza stampa a Tōkyō, dopo aver saputo che l’organizzazione era stata insignita del premio Nobel per la pace.

Nel darne l’annuncio, il presidente del Comitato norvegese Jørgen Watne Frydnes ha spiegato che il premio è andato all’organizzazione giapponese per l’impegno “nel costruire un mondo senza armi nucleari”.

La Nihon Hidankyō - ha proseguito Frydnes - è stata scelta perché come movimento ha lavorato instancabilmente nel rendere consapevole la società contemporanea sulle conseguenze umanitarie catastrofiche dell’utilizzo delle armi nucleari, rendendole “moralmente inaccettabili”.

Gli hibakusha ci hanno aiutato a descrivere l’indescrivibile, a pensare l’impensabile e in qualche modo ad afferrare l’incomprensibile sofferenza causata dalla armi atomiche.

Proprio perché gli hibakusha hanno contribuito alla costruzione del “tabù nucleare” - conclude Frydnes - è allarmante che oggi questo tabù contro l’utilizzo dell’atomica sia sotto pressione. Le potenze nucleari sono alle prese con la modernizzazione e lo sviluppo dei propri arsenali, mentre la minaccia di ricorrere alle armi nucleari è parte delle guerre contemporanee.

La nascita della Nihon Hidankyō e il pacifismo antinucleare

Il Consiglio del Giappone dei gruppi di vittime della bomba atomica e a idrogeno - questo il nome completo dell’organizzazione - viene fondata il 10 agosto 1956 dai sopravvissuti ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki.

Nel nome sono menzionate anche le bombe a idrogeno perché il gruppo si forma subito dopo le proteste per i test che gli Stati Uniti svolgono nell’atollo di Bikini con le bombe a idrogeno che, nel 1954, avevano coinvolto anche una nave giapponese.

Si trattava di una tonniera, abitualmente impegnata nel Pacifico occidentale. Il primo marzo, mentre operava nei pressi delle isole Marshall, il peschereccio rimase esposto a una pioggia di ceneri radioattive, provocata dal test termonucleare condotto quel giorno dagli Stati Uniti sull’atollo di Bikini.

Come spiega Andrea Revelant in “Il Giappone contemporaneo”, la barca si trovava alcune miglia al di fuori del perimetro interdetto alla navigazione, ma la potenza dell’esplosione fu di molto superiore a quanto previsto dagli scienziati che avevano preparato l’esperimento segreto.

La fitta polvere di origine sconosciuta che ricoprì l’imbarcazione mise in allarme l’equipaggio, che si attardò comunque per ore a recuperare reti e pescato prima di fare rotta verso il porto di partenza, in Giappone. Sulla via del ritorno, i pescatori iniziarono ad accusare i sintomi tipici da avvelenamento da radiazione. Un membro dell’equipaggio morì, mentre gli altri furono dimessi nel 1955, dopo oltre un anno di cure.

Il rifiuto da parte degli Stati Uniti di fornire informazioni sulla composizione della polvere contaminante, come anche le asserzioni del direttore della commissione per l’energia atomica (AEC) statunitense secondo cui le lesioni sulla pelle dei pescatori erano dovute alla ricaduta di corallo bruciato suscitò un enorme moto di sdegno. Nei mesi successivi all’incidente, vari gruppi di cittadini si mobilitarono a sostegno di una petizione per la messa al bando dei test atomici, fino a raccogliere 30 milioni di firme.

L’enorme adesione alla campagna portò al primo convegno internazionale, inaugurato a Hiroshima nella data simbolica del 6 agosto, che anticipò la fondazione del Gensuikyō, ovvero il Consiglio del Giappone per vietare le bombe atomiche e all’idrogeno.

Poco dopo, nel 1956, le associazioni locali di sopravvissuti si unirono nella Nihon Hidankyō che si fece sin da subito - scrive Ōe Kenzaburō in Note su Hiroshima - promotrice di un progetto “davvero urgente ed encomiabile”:

raccogliere tutto il materiale disponibile sulla tragedia atomica, inclusi i diari delle vittime e degli hibakusha, per poi pubblicarlo e forse addirittura tradurlo in altre lingue. Si tratta di un’impresa assolutamente necessaria, prima di tutto per gli hibakusha che soffrono ininterrottamente ormai da vent’anni, ma anche per noialtri che non abbiamo subito in modo diretto quella sciagura. Sì, un’impresa assolutamente necessaria, sia che le bombe sganciate due decenni fa siano state le sole e ultime a essere usate contro l’umanità, sia che nuove armi nucleari vengano usate in futuro per massacrare altre persone.

I sopravvissuti, che negli anni successivi allo sgancio della bomba atomica avevano subito la censura delle autorità di occupazione americane ed erano diventati bersaglio di innumerevoli stereotipi, si fecero quindi custodi della memoria.

Memoria e rimozione

Come ricorda Luisa Bienati nell’introduzione a “La pioggia nera” (Kuroi ame) di Ibuse Masuji (Marsilio Edi), dopo la tragedia gli hibakusha hanno avuto due tipi di reazione opposte: raccontare perché resti memoria della propria esperienza, o rimuovere l’accaduto per dare un senso nuovo alla vita. La frenesia della scrittura e l’ansia documentaria da un lato, il diritto del silenzio dall’altro.

Sempre in Note su Hiroshima, Ōe Kenzaburō riporta la lettera di una hibakusha che rivendica il suo diritto al silenzio.

La gente di Hiroshima preferisce rimanere in silenzio fino al giorno in cui si troverà di fronte alla morte. Vuole avere una sua vita e una sua morte. Non vuole che la sua sciagura venga messa in mostra e trasformata in dati a uso del movimento antinucleare o di qualche battaglia politica. Né tantomeno vuole essere trattata alla stregua di mendicanti soltanto perché è sopravvissuta alla bomba atomica. [...] Quasi tutti i pensatori e gli scrittori affermano che gli hibakusha non dovrebbero restare in silenzio; molti ci incitano a uscire dall’ombra e a parlare. Detesto tutti quelli che non tengono conto dei nostri sentimenti riguardo al silenzio. Noi non possiamo commemorare il 6 agosto; possiamo solo attendere che trascorra ogni volta nella quiete più assoluta, con i suoi morti.

I molti sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki ricordano di avere avvertito sulle rovine uno strano “silenzio di morte”. Un silenzio che diventa per la parola la sfida più ardua.

Uno dei poeti più importanti che hanno scritto della bomba atomica, Hara Tamiki, lui stesso hibakusha, presa la consapevolezza di essere un sopravvissuto scriveva: “Devo serbarne memoria, mi sono detto, prima che venga distorta dal tempo”.

Anche Ōta Yōko, scrittrice della prima generazione di hibakusha, vive il dilemma del post 6 agosto 1945: cosa era giusto fare dopo aver camminato per le vie di una città di morte? Togliersi la vita? Fuggire? O scrivere una “buona opera letteraria”? Dall’urgenza emotiva di fronte a quell’orrore nasce Città di cadaveri, tra i libri che mette maggiormente in risalto la consapevolezza della testimonianza.

Nella sua poesia così come nella prosa di Ōta Yōko, scrive Paola Scrolavezza nell’introduzione al libro nella traduzione italiana, la parola si fa parola politica, si assume il compito di preservare la memoria per tracciare la strada verso un futuro che non veda il ripetersi degli errori del passato o del presente.

Un mondo libero dalle armi nucleari

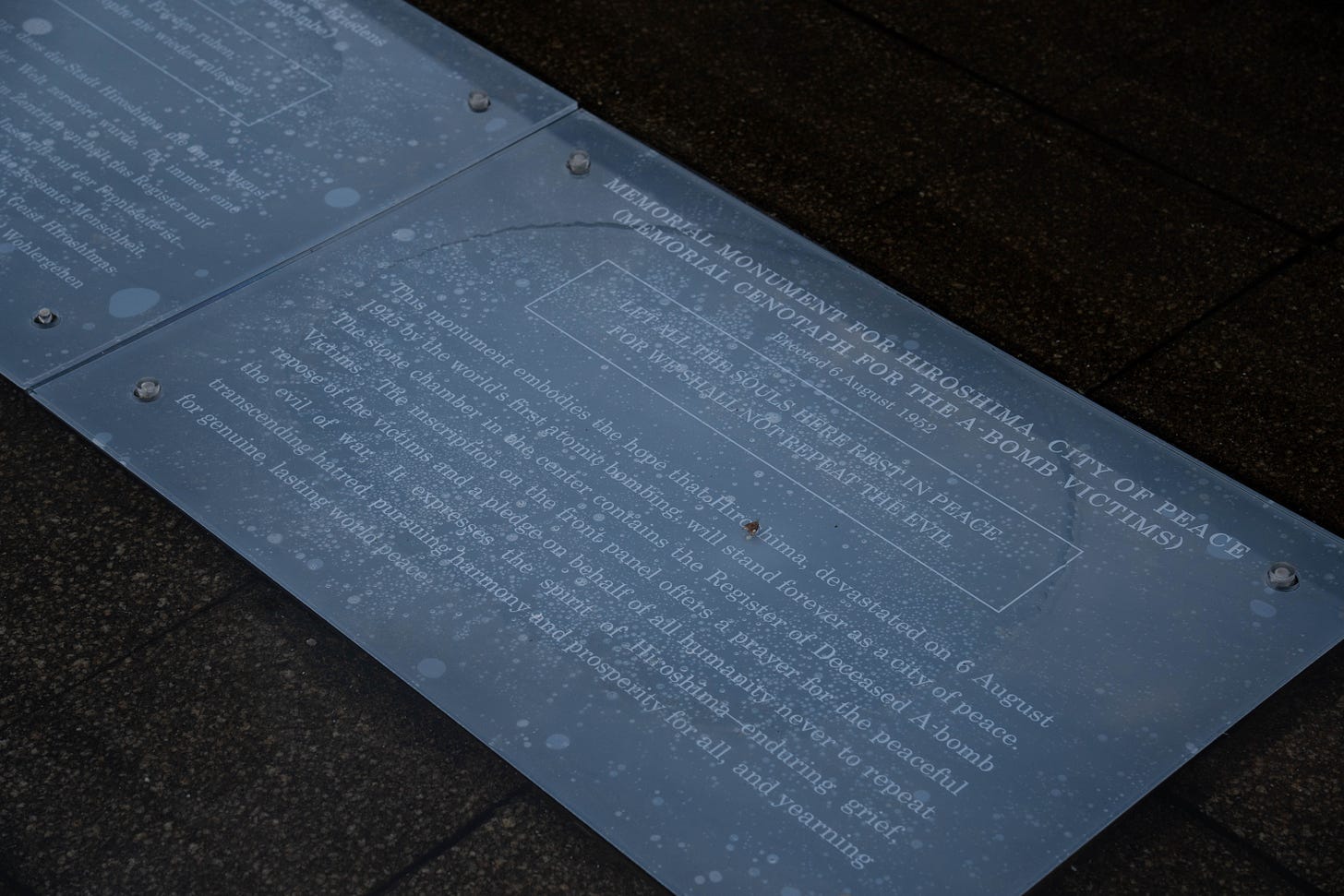

A metà degli anni Ottanta, in piena guerra fredda, la questione “inverno nucleare” divenne il principale tema e preoccupazione dello scrittore italiano Alberto Moravia che, proprio in quegli anni, realizzò per L’Espresso diversi reportage e interviste. Nel 1982, incontrò il sindaco di Hiroshima, Hamai Shinzō, con il quale parlò dell’iscrizione che venne scelta per il cenotafio nel Parco della Pace:

“Riposate in pace perché non ripeteremo l’errore”

安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから

Al tempo in cui fu eretto il monumento, spiegò Hamai a Moravia “volevamo mettervi la preghiera per la pace dei morti ma era difficile unirvi l’impegno per la pace dei vivi”.

Il sindaco ricorse così al professore Saika Tadayoshi, esperto di iscrizioni classiche, che motivò così questa formula: "Il peggior delitto del ventesimo secolo è stato il lancio della bomba atomica. Ma i cittadini di Hiroshima non vogliono attardarsi sul passato ma pensare al futuro, cercando di fare ciò che non è stato fatto ancora. È il privilegio di Hiroshima e Nagasaki far sì che noi non ripeteremo questo delitto”.

Ma come possiamo avere la certezza che non si ripeta più questo “errore” fintanto che le armi nucleari non verranno eliminate? Scriveva Moravia che “la lotta per il disarmo è, alla fine, lotta per la libertà. L’arma nucleare è un’arma liberticida; la morte della libertà sta non già nel suo uso ma nella sua stessa esistenza. L’arma nucleare non può essere oggetto di trattative politiche. Essa va eliminata totalmente senza condizioni”.

Lo sanno bene gli hibakusha della Nihon Hidankyō che continuano ad avere la forza e le parole di denunciare i crimini di guerra di oggi e che, nonostante il Nobel per la Pace, non riusciranno a vedere un disarmo totale finché saranno ancora in vita. L’età media dei sopravvissuti, infatti, è di 85 anni.

Ancora una volta è necessario ricorrere alle parole di Ōe Kenzaburō:

Ho notato che costoro riescono a concepire in una maniera estremamente concreta, nonché molto personale, termini che esprimono concetti morali molto profondi come “coraggio”, “speranza”, “sincerità”, e persino espressioni come “una morte tragica”. Il modo così peculiare in cui utilizzano queste parole fa di loro, ricorrendo a una locuzione della lingua giapponese di un tempo, degli «interpreti della natura umana» (jinseihihyōka). La ragione per cui sono diventati dei «moralisti» sta nel fatto che sono stati costretti a vivere i giorni più crudeli che la storia dell’umanità ricordi, nonché a sopportare i settantanove (nel testo originale “diciannove” nda) difficili anni trascorsi da allora.

[...]

In questi giorni in cui non esiste speranza concreta di un disarmo totale, quanto sarà dura la vita della gente di Hiroshima? Confesso che mi manca persino il coraggio di fare semplici supposizioni.

Ridatemi mio padre, ridatemi mia madre

Ridatemi mio nonno, ridatemi mia nonna

Ridatemi i miei figli

Ridatemi me stesso

Ridatemi tutti gli esseri umani a me legati

Finché ci sarà vita

Finché ci sarà il mondo degli esseri umani

Ridatemi la pace

La pace che non avrà mai fine

Tōge Sankichi

Fonti

I libri citati nell’articolo sono: Città di cadaveri, Ōta Yōko (Inari Books); La pioggia nera, Ibuse Masuji (Marsilio); Note su Hiroshima, Ōe Kenzaburō (Garzanti); L’inverno nucleare, Alberto Moravia (Bompiani); Il Giappone contemporaneo, Andrea Revelant (Einaudi).

Se ti è piaciuta Japanica, condividila con chi vuoi e dove vuoi. Quelle precedenti sono consultabili nell’archivio.

Per rispondere a questa email, proporre una collaborazione o suggerirmi un tema per la newsletter scrivimi a eleonorazocca3@gmail.com. Mi trovi anche su Instagram, su X e su TikTok.